লালন দর্শন ও তত্ত্বকথা

- সর্বশেষ আপডেট : মঙ্গলবার, ১৮ অক্টোবর, ২০২২

- ৪৯৮০ জন খবরটি পড়েছেন

বিলাল মাহিনী

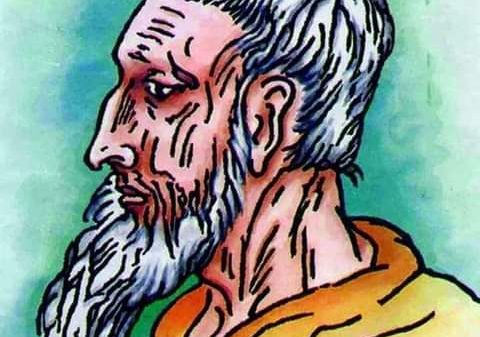

লালন ফকির (সাঁইজি) ছিলেন একজন মানবতাবাদী সাধক। যিনি ধর্ম, বর্ণ, গোত্রসহ সকল প্রকার জাতিগত বিভেদ থেকে সরে এসে মানবতাকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছিলেন। অসাম্প্রদায়িক এই মনোভাব থেকেই তিনি গান কবিতা রচনা করেছেন।

তার গান ও দর্শন প্রভাবিত করেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম ও অ্যালেন গিন্সবার্গের মতো বহু খ্যাতনামা কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বুদ্ধিজীবীসহ অসংখ্য মানুষকে।

তার গানগুলো যুগে যুগে বহু সঙ্গীতশিল্পীর কণ্ঠে লালনের উচ্চারিত হয়েছে। উইকিপিডিয়ার তথ্য মতে, গান্ধীরও ২৫ বছর আগে, ভারত উপমহাদেশে সর্বপ্রথম, তাকে ‘মহাত্মা’ উপাধি দেয়া হয়েছিল।

লালন (১৭ অক্টোবর ১৭৭৪ – ১৭ অক্টোবর ১৮৯০) ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী একজন বাঙালি; যিনি ফকির লালন, লালন সাঁই, লালন শাহ, মহাত্মা লালন ইত্যাদি নামেও পরিচিত।

তিনি একাধারে একজন আধ্যাত্মিক ফকির সাধক, মানবতাবাদী, সমাজ সংস্কারক এবং দার্শনিক। তিনি অসংখ্য গানের গীতিকার, সুরকার ও গায়ক ছিলেন। লালনকে ফকিরি গানের অগ্রদূতদের অন্যতম একজন হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং তার গানের মাধ্যমেই উনিশ শতকে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

ব্যক্তিজীবনে জাতি-ধর্মের সাথে সংঘাত এবং সমাজ

থেকে বার বার বিচ্যুতি তার দর্শনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। যদিও লালনের কর্ম ধারাবাহিকতা নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু, হিন্দু এবং মুসলিম সমাজ থেকে তার বার বার বিচ্যুতি, তার কাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে লক্ষণীয়। বস্তুত, লালনের ব্যক্তিজীবনে সমাজের এই আঘাত তাকে প্রয়োগবাদের দিকে ধাবিত করেছে।

জীবদ্দশায় তিনি একাধিকবার হিন্দু এবং মুসলমান সমাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছেন- যা তাকে মানবজীবন সম্পর্কে ভিন্নভাবে চিন্তা করতে অনুপ্রাণিত করেছে। যদিও তার মুসলিম এবং হিন্দু- উভয় সমাজে বসবাসের অভিজ্ঞতা রয়েছে। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত তিনি উভয় সমাজ ব্যবস্থার ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে নিজের চিন্তা-চেতনাকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন সাঁইজি।

তার গানে রয়েছে —

“আট কুঠুরী নয় দরজা আঁটা

মধ্যে মধ্যে ঝরকা কাঁটা।

তার উপরে সদর কোঠা

আয়না মহল তায়।”

লালনের গানে মানুষ ও তার সমাজ চিত্রই ছিল মুখ্য। লালন বিশ্বাস করতেন সকল মানুষের মাঝে বাস করে একটা মনের মানুষ। আর সেই মনের মানুষের সন্ধান পাওয়া যায় আত্মসাধনার মাধ্যমে। দেহের ভেতরেই মনের মানুষের বাস, যাকে তিনি অচিন পাখি বলেছেন। সেই অচিন পাখির সন্ধান মেলে পার্থিব দেহ সাধনার ভেতর দিয়ে দেহোত্তর জগতে পৌঁছানোর মাধ্যমে। আর এটাই বাউলতত্ত্বে ‘নির্বাণ’ বা ‘মোক্ষ’ বা ‘মহামুক্তি’ লাভ। তিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বে মানবতাবাদকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। তার বহু গানে এই মনের মানুষের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন মনের মানুষ এর কোন ধর্ম, জাত, বর্ণ, লিঙ্গ, কূল নেই। মানুষের দৃশ্যমান শরীর এবং অদৃশ্য মনের মানুষ পরস্পর বিচ্ছিন্ন, কিন্তু শরীরেই মনের বাস। সকল মানুষের মনে ঈশ্বর বাস করেন বলে মনে করতেন তিনি।

লালনের এই দর্শনকে কোন ধর্মীয় আদর্শের অন্তর্গত করা যায় না। লালন, মানব আত্মাকে বিবেচনা করেছেন রহস্যময়, অজানা এবং অস্পৃশ্য এক সত্তা রূপে। খাঁচার ভিতর অচিন পাখি গানে তিনি মনের অভ্যন্তরের সত্তাকে তুলনা করেছেন এমন এক পাখির সাথে, যা সহজেই খাঁচারূপী দেহের মাঝে আসা যাওয়া করে কিন্তু তবুও একে বন্দি করে রাখা যায় না।

লালনের সময়কালে যাবতীয় নিপীড়ন, মানুষের প্রতিবাদহীনতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি-কুসংস্কার, লোভ, আত্মকেন্দ্রিকতা সেদিনের সমাজ ও সমাজ বিকাশের সামনে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সমাজের নানান কুসংস্কারকে তিনি তার গানের মাধ্যমে করেছেন প্রশ্নবিদ্ধ।আর সে কারণেই লালনের সেই সংগ্রামে বহু শিষ্ট ভূস্বামী, ঐতিহাসিক, সম্পাদক, বুদ্ধিজীবী, লেখক এমনকি গ্রামের নিরক্ষর সাধারণ মানুষও আকৃষ্ট হয়েছিলেন ।

আধ্যাত্মিক ভাবধারায় তিনি প্রায় দুই হাজার গান রচনা করেছিলেন। তার সহজ-সরল শব্দময় এই গানে মানবজীবনের রহস্য, মানবতা ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। লালনের বেশ কিছু রচনা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে তিনি ধর্ম-গোত্র-বর্ণ-সম্প্রদায় সম্পর্কে অতীব সংবেদনশীল ছিলেন। ব্রিটিশ আমলে যখন হিন্দু ও মুসলিম মধ্যে জাতিগত বিভেদ-সংঘাত বাড়ছিল তখন লালন ছিলেন এর বিরূদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। তিনি মানুষে-মানুষে কোনও ভেদাভেদে বিশ্বাস করতেন না। মানবতাবাদী লালন দর্শনের মূল কথা হচ্ছে মানুষ। আর এই দর্শন প্রচারের জন্য তিনি শিল্পকে বেছে নিয়েছিলেন। লালনকে অনেকে পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন সাম্প্রদায়িক পরিচয় দিয়ে। কেউ তাকে হিন্দু, কেউ মুসলমান হিসেবে পরিচয় করাবার চেষ্টা করেছেন। লালনের প্রতিটি গানে তিনি নিজেকে ফকির বা “সাধু” হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

লালন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেনঃ–

“লালন ফকির নামে একজন বাউল সাধক হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন ধর্মের সমন্বয় করে কী যেন একটা বলতে চেয়েছেন- আমাদের সবারই সেদিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।”

যদিও তিনি একবার লালন ‘ফকির’ বলেছেন, এরপরই তাকে আবার ‘বাউল’ বলেছেন, যেখানে বাউল এবং ফকিরের অর্থ পারস্পরিক সংঘর্ষপ্রবণ।

লালন তার দর্শনকে পরিষ্কার করতে গিয়ে প্রথাগত ধর্মবিশ্বাসের বাইরে গিয়ে একটা নিরপেক্ষ অবস্থান নেন এবং তার শৈশবের দীক্ষাগুরু সিরাজ সাঁইয়ের দেখানো পথে অগ্রসর হন।

অতীতের প্রচলিত সামাজিক বিশ্বাসের প্রতি লালন শাহ সব সময় সন্দেহ পোষণ করতেন। তিনি মনে করতেন যে অনেক সামাজিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস এবং প্রথাগত আচার-অনুষ্ঠান আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছি এবং কোনো প্রকার যাচাই-বাছাই ছাড়াই তা স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করেছি যেগুলোর সত্যি কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই। কিন্তু, লালন এসব প্রচলিত ধ্যান-ধারণা এবং আচার-প্রতিষ্ঠানের উপর প্রশ্ন করতে শুরু করেন এবং তা যাচাই-বাছাই করে গানের মাধ্যমে তার দর্শনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। যেমন-

“যিনি রাজাদের রাজা

তিনি আবার চোরেরও রাজা

তাহলে আমি এখন কার কাছে অভিযোগ দিব?”

তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করতেন যে প্রশ্ন করা খারাপ বিষয় নয়, বরং প্রশ্ন করতে শিখলে কোনোকিছু অনুধাবন করার শক্তি আরও প্রখর হয়। যখন কোনো ব্যক্তি কোনো বিষয়ে প্রশ্ন তুলে এবং সন্দেহ পোষণ করে তখন ওই ব্যক্তির নিজস্ব সত্তা ওই বিষয় বা ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে যা তার চিন্তার প্রখরতা বাড়ায়।

একটি বিষয় বা ঘটনাকে বিভিন্ন দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যায় বলে লালন মনে করতেন। জ্ঞানের পরিবর্তন এবং বিবর্তনে ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করতেন। তার মতে, জ্ঞানও সময়ের সঙ্গে বিবর্তিত হয়।

লালন দর্শনের উৎস ঃ

লালন সাঁইজির গান বিশ্লেষণ করে আমরা তার চিন্তার ধরন সম্পর্কে জানতে পারি। ইউরোপ, এশিয়াসহ সারা পৃথিবীতেই প্রাচীনকাল থেকে দর্শনশাস্ত্র অনেকগুলো পদ্ধতি অনুসরণ করে। কিন্তু, লালন সেগুলোর একটিও অনুসরণ না করে বরং নিজের অজান্তেই অনেকগুলো পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন। লালন তার দর্শনের প্রাথমিক স্তরে যৌক্তিক প্রশ্নানুসন্ধান করেন যার শেষ হয়েছে প্রয়োগবাদ, সচেতন বিশ্লেষণ এবং আত্মিক বিনিয়োগবাদের মাধ্যমে। লালনের ওই তত্ত্ব মতে, একজন তখনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবেন যখন তিনি তার নিজেকে সর্বোচ্চ আত্মার সঙ্গে মিলাতে পারবেন, আলিঙ্গন করতে পারবেন।

লালন দর্শন আমাদের চলার পথের পাথেয় হোক।

বিলাল মাহিনী, নির্বাহী সম্পাদক, ভৈরব সংস্কৃতি কেন্দ্র, যশোর